С запада на восток

Рассказать друзьямLive-Spinelli Discovery 389 0 0.0 Древнекитайская философия подарила нам гениальный символ неразрывного единства двух противоположностей - инь и ян. Инь - это женское начало, тьма, пассивность, инертность. Ян - мужское, свет, активность, действие. Китайцы убеждены, что инь и ян присутствуют в каждом человеке и явлении природы: ими пронизан весь мир. Взаимоотношения двух цивилизаций - активного, динамичного Запада и инертного, склонного к созерцанию Востока - тоже можно рассматривать сквозь призму этой извечной борьбы и единства.

Дмитрий КАЗЁННОВ

Запад и Восток - понятия не географические: две цивилизации разграничивают культура и система ценностей, а не стороны света. Например, Австралия и страны обоих американских континентов традиционно относятся к Западу, а мусульманские государства, вне зависимости от их географического положения (например, в Северной Африке), принято считать Востоком. Впрочем, и это деление весьма условно, поскольку трудно идентифицировать страны и регионы, в которых царит культурное разнообразие. Так, европейцы традиционно относят Россию к Востоку, в то время как исламские народы воспринимают ее как часть западного мира.

Еще 200 лет назад немецкий философ Георг Гегель проницательно заметил: «Восток и Запад присущи каждой вещи». О биполярности мира рассуждал и Пётр Чаадаев: «Мир искони делился на две части - Восток и Запад. Это... порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это - два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, объемлющие все устройство человеческого рода».

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПОЙ

Впервые на Запад и Восток человечество разделили древние греки. Первый ассоциировался с полисом, демократией и свободой, второй - с Персидской империей, деспотизмом и бесправием. Со временем менялось восприятие противостояния цивилизаций. В Cредние века, во время Крестовых походов, испанской Реконкисты, отражения агрессии Османской империи, оно осознавалось европейскими мыслителями как борьба христианского (католического) мира и ислама. Эпоха Возрождения придала противостоянию Запада и Востока новый импульс.

Европа словно пробудилась от многовекового сна, испытав мощный подъем духовных сил, преисполнившись жаждой творчества и познания. Отправлялись в дальние плавания эскадры Христофора Колумба, Васко да Гамы, Фернана Магеллана. Перед западной цивилизацией открылся новый мир - Америка, Индия, Китай, Япония. Океан стал продолжением Европы, вырвавшейся из тесных рамок «полуострова Евразии». Подобно древним грекам, некогда покрывшим Средиземноморье сетью своих поселений, европейцы создали торговые фактории и военные форты во всех частях света, что стало первым шагом на пути колониальной экспансии западноевропейских государств.

Промышленная революция, происшедшая в Европе на рубеже XVIII-XIX вв., ускорила социально-экономическое развитие западной цивилизации. То, что историки и экономисты называют захватом рынков сбыта, колониальным разделом мира, империализмом и т. п., по сути - лишь формы военной, технической и культурной экспансии западной цивилизации.

В XIX в. «великое переселение» из Европы - около 35 млн человек! - сделало обе Америки и Австралию неотъемлемой частью Запада; Африка была почти полностью поделена между европейскими колонизаторами. Не стала исключением и Азия: Индии и странам Индокитая выпала доля колоний, а Япония (до 1870-х гг.) и Китай фактически попали в экономическую и политическую кабалу к западным державам. Европа превратилась во всемирную метрополию, безраздельно доминировавшую вплоть до второй половины прошлого столетия. Колониализм оказался столкновением цивилизаций, создав еще одну форму противостояния - передового Запада и отсталого Востока.

Результаты подчинения мира европейской цивилизации были такими же, как и подчинения античного мира эллинскому. Культура Запада стала проникать в самые дальние уголки мира, земной шар покрылся паутиной железных дорог, телеграфных линий и подводных кабелей. Мировая экономика стала единым целым, и все страны мира строят свои государственные и правовые формы по образцам Западной Европы. Турция, Персия, Япония в конце XIX - начале XX в. стали конституционными монархиями, а Китай низверг многотысячелетнее императорское правление и стал республикой. Люди всего мира говорят на главных языках Европы - английском и французском. Европейская литература, наука, искусство быстро завоевали Восток: степень культурного развития стран и народов определяется по степени их приближения к культуре Европы.

ПЛЕННИКИ СТЕРЕОТИПОВ

Не стоит думать, что Запад всегда и во всем опережал Восток. До начала XVII в. Азия была наиболее богатой и населенной частью мира. Европейских путешественников поражали обилие и высокое качество местных товаров, крупные густонаселенные города, богатство и могущество правителей. В большинстве стран Востока в XVI в. отмечался мощный экономический подъем, сопровождавшийся демографическим ростом: прирост населения Азии в том веке составил 35 %. На фоне восточного блеска и роскоши европейцы выглядели «бедными родственниками». Но с развитием промышленной революции Запад получил бесспорное военно-техническое превосходство. И тотчас изменилось отношение к Востоку: он превратился в «темное царство» отсталости, произвола и невежества, с плохо управляемым, нищим и грубым населением. К концу XVIII в. подобные представления о Востоке глубоко укоренились в Европе. Впрочем, и в Азии чужаков воспринимали не лучше: простой люд называл европейцев варварами и заморскими дьяволами, власти и официальная пропаганда пресекали всякий интерес подданных к Западу. До 1793 г. ни одно азиатское государство не имело постоянных посольств в Европе, а уж о частных путешествиях жителя Азии по западным странам и речи быть не могло.

Но вне зависимости от желания правителей появление европейцев на Востоке резко изменило ситуацию: возник новый центр силы, само присутствие которого нарушило систему ценностей и политических приоритетов. Сознание собственной отсталости, подтверждением которой стали сокрушительные поражения армий азиатских правителей от немногочисленных, но лучше вооруженных европейцев, вынуждало Восток догонять ушедший далеко вперед Запад. Таким образом, залпы европейских канонерок пробили первую брешь в культурно-историческом сознании Востока, заставив его признать превосходство Запада.

Но главным преимуществом западной цивилизации была не техника: ее доминирование обеспечил человеческий фактор. В отличие от Востока Запад двигался вперед, опираясь на ум, навыки и талант свободных людей, обладавших законодательно закрепленными правами и привилегиями. Свобода творчества обеспечивала огромный потенциал культурного, технического и научного развития. На Западе не было ничего неизменного, все стремительно совершенствовалось, причем многое заимствовалось у Востока: огнестрельное оружие, бумага, водяное колесо, ветряные мельницы и книгопечатание. Но то, что там было лишь забавой для узкого круга избранных, на Западе быстро получало широкое распространение и давало импульс для новых открытий.

Восток же оставался неподвижным. Фанатичная верность прошлому, заветам великих предков, открывших законы «правильной жизни», - вот суть системы восточных ценностей. От человека требовалось не развитие свободного творческого начала, а строгое соблюдение установленных догматов. Все было регламентировано и расписано до мелочей, люди становились пленниками ритуала.

В Китае - самой крупной и значимой державе Востока - запреты начинались уже с первых месяцев жизни детей: их туго пеленали, запрещали им ползать по полу, привязывали к стульям. С ними мало говорили, они должны были просто повторять то, что делают старшие. Порка была делом повседневным. Классическое образование, требовавшее 12-13 лет упорного труда, подразумевало изучение 400 тыс. (!) иероглифов конфуцианских канонов. На занятиях учитель зачитывал вслух изречение классиков, а ученики повторяли его 50 раз, глядя в книгу, и 50 раз по памяти. И никакой самодеятельности! По словам польского ориенталиста Осипа Сенковского, система конфуцианской науки и образования - «страшнейшее иго, какое где-либо и когда-либо душило... ум человеческий». Догматизм предопределил интеллектуальный застой.

В идеологии господствовал принцип изоляционизма: китайцы рассматривали себя как центр мира и снисходительно позволяли иностранцам учиться у них. Но сами учиться не желали.

И все-таки, с большим трудом преодолевая массу препятствий, модернизация Востока началась и вскоре охватила почти все сферы жизни общества. Но не дремали и традиционалисты. Так, китайские ученые, пытаясь «сохранить лицо», утверждали, что Запад получил все свои знания от Поднебесной. Знаменитый реформатор Кан Ювэй провозгласил в 1898 г.: «Все, чем гордится Запад, существовало у нас сотни и тысячи лет тому назад». Но жизнь безжалостно разбивала эти иллюзии.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ВОСТОКА

В течение столетий народы Востока упорно сопротивлялись распространению западной культуры. Европейцы «открыли» Индию, Китай, Японию еще в XVI в., но лишь три века спустя в этих странах начали внедряться достижения западной цивилизации. Это было закономерно: в эпоху бурного развития капитализма индустриальный Запад активно втягивал страны Востока в мировой рынок.

Европейцы не ограничивались честной экономической конкуренцией между своими и местными производителями. К примеру, китайский рынок для сбыта западных товаров (включая опиум) был открыт после двух «опиумных войн». Впрочем, использовались и менее радикальные административные меры. Так, совет директоров английской Ост-Индской компании, добиваясь сокращения производства шелковых тканей в Индии, установил на них высокие экспортные пошлины, в то время как импортные пошлины на британские ткани были минимальны.

Освоение внутреннего рынка Востока требовало создания инфраструктуры, в частности строительства железных дорог. Еще в середине XIX в. англичане начали строить в Индии железнодорожную сеть для вывоза сырья и доставки британских товаров во внутренние районы страны, и к 1905 г. было построено более 9,5 тыс. км железных дорог. К концу 1860-х гг. Индия обрела еще одну западную новинку - телеграфную сеть, связавшую регионы страны между собой и с метрополией, что резко повысило эффективность управления колонией из Лондона.

Поневоле колонизаторы внедряли на Востоке современные технологии, развивали транспорт, обучали рабочих и т. д. Деятельность европейцев вела к индустриализации восточных стран, создавались условия для модернизации их экономики и будущего развития.

ПАРАДОКСЫ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ

Формирование мирового рынка позволило создать к концу XIX в. единое мировое экономическое пространство. Азиатские страны получили современную транспортную систему, связь, была модернизирована система управления, благодаря заимствованию европейских правовых кодексов унифицировалось законодательство. В пределах отдельно взятого государства возникло единое правовое поле.

Новая школа готовила профессиональных военных, управленцев, хозяйственников и преподавателей. К гуманитарным дисциплинам добавились естественно-научные и технические, изучались европейские языки. Западное образование освобождало молодежь Востока от догм и схоластики, породив новую литературу, современный театр, доселе неведомые публицистику и журналистику.

На базе всеобщей воинской повинности по европейскому образцу создавались новые армии с современным вооружением и профессиональным офицерским корпусом. Постепенно изменялись общественно-политические представления: идея беспрекословного подчинения монарху сменилась служением государству и обществу.

Внедрение пришедших из Европы наук, системы образования и технических достижений неизбежно означало перенос на почву восточных стран идей и ценностей западной культуры.

Это внесло раскол в общество, возникли опасения потери национально-культурного своеобразия. Появились западники, ориентированные на европеизацию восточного общества, традиционалисты-консерваторы и те, кто стремился совместить ценности двух культур. Но основной массе населения, в отличие от немногочисленной вестернизированной части общества, были чужды западные веяния. Запад так и остался для нее цивилизацией промышленных городов и железнодорожных линий. Страны Востока переняли лишь внешние формы западной цивилизации - устройство армии, флота, промышленность, прикладные науки, государственные формы управления. Но душа Востока осталась неподвластна влиянию европейской культуры. Народы Азии с их тысячелетней историей и богатейшей культурой смогли адаптировать технические и научные достижения европейцев, не утратив собственной системы ценностей.

Благодаря этому синтезу народы Востока после Второй мировой войны смогли сокрушить мировую колониальную систему и обрести независимость. А в наши дни экономические успехи «азиатских драконов» вызывают восхищение у потомков тех, кто вслед за Редьярдом Киплингом надменно повторял: «Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им не сойтись».

А ВСЕ-ТАКИ ОНИ СХОДЯТСЯ!

Если культура Востока формируется под строгим влиянием классического образования, культуру Запада создает свободная творческая энергия. Восточная культура обращена к древности, западная предпочитает новизну. На Востоке ценятся мягкость и образованность, на Западе - борьба и сила. Снова инь и ян, древние символы, красной нитью пронизывающие историю человечества...

XX в. подвел итог многовековому историческому эксперименту, доказав, что даже мощный технологический прорыв, достигнутый Западом, не может стать основой единой и неделимой глобальной цивилизации.

Мировая история цивилизаций насчитывает несколько тысяч лет, и все это время ей сопутствует геополитическая биполярность.

По словам немецкого философа Карла Ясперса, «в различных модификациях изначальная полярность сохраняла свою жизненность на протяжении веков... Греки и персы, деление Римской империи на Западную и Восточную, западное и восточное христианство, западный мир и ислам, Европа и Азия - таковы последовательно сменяющие друг друга образы этого противоречия».

Сегодня много говорят о глобализации, попытках навязать всему миру «единственно правильные» ценности. Но если такой глобальной цивилизации суждено появиться, она родится не из победы Запада над Востоком или Востока над Западом, а из органичного синтеза культур двух великих мировых цивилизаций, символом которого служат инь и ян - неразрывное единство противоположностей. Ключевых слов нет... Рассказать друзьям

| Всего комментариев: 0 | |

Читайте также

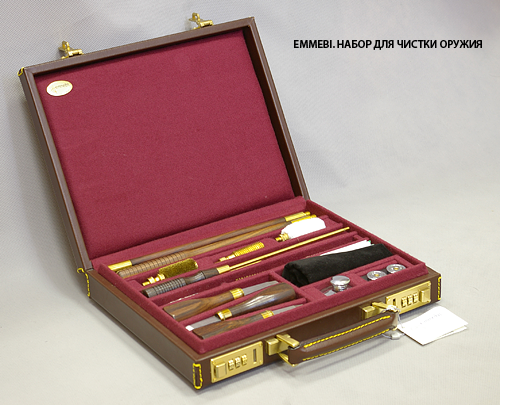

Что нужно знать владельцам оружия под патрон Флобера.

В соответствии...

Вы когда-нибудь пробовали коптить рыбу? Признаюсь честно, к копчению рыбы в...

Читать Полностью

Автор: Вальтер Шульц (Walter Schulz)

Перевод Ильи Шайдурова

<...

Многие Европейские водоемы населены красноперкой. Она не встречается только...

Читать Полностью

Мы живём в капиталистический век, когда рыночная экономика диктует свои пра...

Читать Полностью

У каждого мужчины в жизни случаются какие-то даты - дни рождения и юбилеи, ...

Читать Полностью| Ножевая тема [230] |

| Туризм [205] |

| Альпинизм [120] |

| Охота [152] |

| Рыбалка [190] |

| Оружие [174] |

| Жизнь в дороге [187] |

| National Geographic [235] |

| Discovery [112] |

| Оптика [180] |

| Спортинг [96] |

Когда в 1925 г. камера Leica была представлена на Лейпцигской ярмарке, эта маленькая металлическая коробочка со скромными техническими характерис...

Читать Полностью

Горный велосипед это не только спорт, но и образ жизни. Вот десять причин почему езда в шлеме и разноцветной велоформе по грязи добавит вам 50 оч...

Читать Полностью

Сегодня мы завершаем публикацию материалов в помощь начинающим охотникам, Консультантами в этом проекте на протяжении почти всего этого года выст...

Читать Полностью

Как известно, охотиться в темное время суток запрещено законом. Тот же закон определяет, что «темное время» начинается через час после заката и з...

Читать Полностью