Услышать звезду

Рассказать друзьямLive-Spinelli Discovery 295 0 0.0 Мы любуемся ими на ночном небе, а ученые работают над теорией их эволюции. Звезды же хоть и не становятся ближе, но потихоньку раскрывают свои тайны. С недавних пор стало возможным «заглянуть» в самые недра звезд, узнать не только их химический состав, но и структуру. Сделать это удалось благодаря астросейсмологии, изучающей строение звезд по спектрам звездных пульсаций.

Алёна КУПЦОВА

«Звездотрясение» - слово хоть и не особо привычное, но уже довольно часто появляющееся в научно-популярной литературе и новостях. К примеру, в 2008 году весь мир облетело известие о том, что спутник COROT зафиксировал звездотрясения нескольких небесных тел, находящихся на расстоянии пары сотен световых лет от Земли. При этом там не произошло ничего катастрофического: для пульсирующих звезд, таких, например, как наше Солнце, звездотрясение - «рабочее» состояние.

Постоянные колебания поверхности - результат процессов, происходящих в недрах и внешних слоях раскаленного плазменного шара. И если сейсмологи изучают строение Земли по распространению сейсмических волн при землетрясениях, то астросейсмологи определяют структуру, плотность и химический состав звезды по изменению спектра ее пульсации.

ЗВЕЗДНОЕ ДЫХАНИЕ

Астросейсмологию называют молодой наукой. Хотя, строго говоря, «молодая уже не молода». Еще в XIX веке российский астроном Аристарх Белопольский с помощью сконструированного по собственному проекту спектрографа изучал периодические колебания светимости дельты Цефея. Вместе с изменениями блеска менялось и положение линий в спектре звезды. Белопольский объяснил это эффектом Доплера, предположив, что изменения блеска связаны со взаимными затмениями, так как дельта Цефея - звезда двойная. Сегодня ученые знают, что мерцание дельты Цефея объясняется ее радиальной пульсацией, звезда будто «дышит» - ее внешние слои то расширяются, то сужаются, при этом диаметр меняется на миллионы километров. Исследованиями радиальных пульсаций занимался британский астрофизик Артур Эддингтон, заложивший в 20-х годах минувшего века основы астросейсмологии.

Общественный интерес к этой науке всколыхнулся в 1962 году, когда были обнаружены пятиминутные колебания на поверхности самой важной для нас звезды - Солнца. Объяснить природу таких колебаний удалось лишь десятилетие спустя. В отличие от радиальных колебаний дельты Цефея и названных в ее честь звезд-цефеид колебания на Солнце носят более сложный характер. Они связаны с акустическими волнами, рожденными турбулентностью между различными слоями солнечной поверхности - радиативной и конвективной зонами.

Ученые выявляют солнечные вибрации, измеряя доплеровские смещения: при движении вещества в сторону наблюдателя линии поглощения в оптическом спектре звезды смещаются в фиолетовую область, при удалении от наблюдателя - в красную.

Для осуществления непрерывного наблюдения за поверхностью Солнца в 1990-х годах был запущен спутник SOHO, а также стартовал международный проект GONG - сеть наблюдательных станций, расположенных в разных уголках планеты.

Данных о частотах акустических колебаний Солнца собрано уже больше, чем о колебаниях Земли, ведь в отличие от землетрясений солнцетрясение - процесс непрерывный. Вибрации Солнца «рассказали» ученым много интересного о его внутреннем строении: о толщине конвективной зоны (в которой вещество находится в постоянном движении и переносит энергию из глубин Солнца к его поверхности), о скорости вращения ядра, химическом составе и содержании гелия (образующегося в недрах в результате термоядерного синтеза). Полученные данные неплохо согласуются с разработанными ранее теоретическими моделями внутреннего строения нашей звезды. Но, конечно, далеко не во всем. Наблюдения продолжаются.

НОВАЯ ЭРА

Знание структуры Солнца дает возможность прогнозировать возникающие на его поверхности бури, вспышки, протуберанцы, оказывающие непосредственное воздействие на жителей планеты Земля. К тому же не исключено, что гелиосейсмология (направление астросейсмологии, изучающее колебания Солнца) в будущем даст ответ и на такой пока не решенный вопрос, как измерение глобальных магнитных полей звезды. Некоторые ученые полагают, что именно с постепенным изменением глобального магнитного поля Солнца связано изменение климата Земли.

Солнце нам, конечно, ближе. Но одного его мало, чтобы понять «такую простую вещь, как звезда», о чем мечтал еще Артур Эддингтон. Первые данные о признаках пульсации, подобной солнечной, замеченных у звезды Процион из созвездия Малого Пса, были опубликованы в 1991 году. В 2003 году выведенный на орбиту телескоп MOST пристально наблюдал звезду, но изменений в ее яркости не зафиксировал. Оказалось, что Процион пульсирует, но его пульсации затухают быстрее, чем на Солнце, - это выяснили с помощью последующих наблюдений с земных станций.

Эра масштабных астросейсмологических исследований началась с появлением сверхточных спектрографов с высоким разрешением, в частности аппарата ELODIE, прославившегося тем, что благодаря ему в 1995 году группа швейцарских ученых обнаружила первую звезду (51 Пегаса), у которой имелась экзопланета.

С тех пор поиск экзопланет и исследование звездных недр развиваются параллельно. Список «освоенных» звезд начал расти: были обнаружены семиминутные пульсации у альфы Центавра А, потом вибрации альфы Центавра Б, беты Южной Гидры.

«На сегодня у нас в работе 15 звезд, - рассказывает Гарик Исраелян, доктор физико-математических наук, профессор Института астрофизики на Канарских островах и Университета Ла-Лагуны, астрофизик и астросейсмолог. - Они все недалеко от нас - 30-40 парсек (расстояние в 30 парсек луч света преодолевает за 97 земных лет и 9 месяцев). Методами астросейсмологии мы можем изучать только близкие и яркие звезды. Ведь период пульсации - несколько минут, а нам за это время нужно успеть снять 15-20 спектров. С помощью акустических пульсаций можно узнать не только химический состав и массу звезды, но и ее возраст и эволюцию».

Наземные астросейсмологические наблюдения имеют ряд естественных ограничений (земная атмосфера, смена дня и ночи и др.). Казалось бы, достаточно организовать аналогичные наблюдения из космоса - и дело сделано. Но не так все просто. Исследования в космосе идут: работа космических телескопов COROT и Kepler, зафиксировавших колебания многих звезд, широко освещается в прессе. Но регистрируют они лишь изменения интегрального света звезды, а не сами пульсации, ведь спектрографами эти космические аппараты не оснащены. Дело в том, что для работы спектрографа нужен постоянный контроль человека, а также большие зеркала, которые пока невозможно отправить в космос.

Так что на данном этапе наиболее точными остаются наземные исследования, в частности производимые с помощью прецизионного спектрографа второго поколения HARPS, установленного в Чили. В скором времени начнет работу HARPS-North - этот высокоточный спектрограф собираются разместить на Канарах для исследования звезд Северного полушария.

Кстати, пульсацию звезд можно не только измерить, но и услышать, ведь об этом говорит само название - «акустические колебания». Если воспроизвести частоту этих колебаний с помощью динамика, можно услышать «музыку звезд»! Что ученые и проделали, и теперь можно послушать, как «поют» самые разные звезды - молодые и старые, гиганты и карлики. Правда, эти «песни» - не сигналы конкретных звезд, а математически рассчитанные учеными модели.

КОСМИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ

Однако ученые слушают звезды не только ради удовольствия. Интерпретация звучания светил может помочь в обнаружении новых закономерностей и уточнении моделей. Ведь в теории эволюции звезд и планет еще хватает загадок.

Например, уже целых 15 лет ученые бьются над вопросом, почему планеты-гиганты типа Юпитера, родившись далеко от звезды и начав свою миграцию к ней с огромной скоростью, в какой-то момент останавливаются на определенном расстоянии от светила. Что удерживает их от падения на звезду? Неизвестно. Ни одна модель этого пока объяснить не может.

Или почему планета звезды HD 20782 вот уже пять миллиардов лет вращается по невероятно узкой, вытянутой орбите? Почему орбита не приблизилась к круговой - непонятно.

Или куда, к примеру, с поверхности Солнца подевался литий? На Земле его предостаточно, а на Солнце в 10 раз меньше, чем должно быть, исходя из теории о первичном нуклеосинтезе (периоде зарождения Вселенной, когда происходил процесс синтеза ядер химических элементов тяжелее водорода). Более 50 лет эта загадка не давала астрофизикам покоя. Высказывались самые неожиданные версии, например, что Солнечная система родилась из одного пылевого облака, а Солнце - из другого. Гарик Исраелян выдвинул свою гипотезу: именно планеты сыграли роль в уничтожении лития на Солнце. Ведь недостаток этого химического элемента наблюдается не только у нашего светила, но и у других звезд, имеющих планетные системы. Дело в том, что планеты забирают на себя львиную долю углового момента, и звезда начинает вращаться медленнее. Это медленное вращение и помогает уничтожению лития, который просто «тонет» - погружается в слои, где идет ядерная реакция, взаимодействует с водородом, рождает гелий, а сам безвозвратно погибает.

Эта гипотеза интересна не только в рамках теории эволюции Вселенной. Она может упростить и ведущийся сейчас поиск экзопланет. Для наблюдения нужно лишь отобрать бедные литием звезды.

Разгадка тайн эволюции, понимание природы солнечной активности, помощь в поиске планет и обитаемых миров - далеко не все, что может дать человечеству астросейсмология. Есть в этой науке еще один сугубо практический интерес. Благодаря изучению звезд теоретически можно подобраться к открытию тайны управляемого термоядерного синтеза - самого мощного и экологически чистого источника энергии. Ведь астросейсмология - единственная, наверное, область астрономии, которая может с огромной точностью определить плотность, температуру, все характеристики светила, а главное, помочь разобраться в тонкостях процессов, происходящих в ядре - сердце звезды. Ключевых слов нет... Рассказать друзьям

| Всего комментариев: 0 | |

Читайте также

Узнаваемые дизайн и отделка, оригинальный конструкторский подход, современн...

Читать Полностью

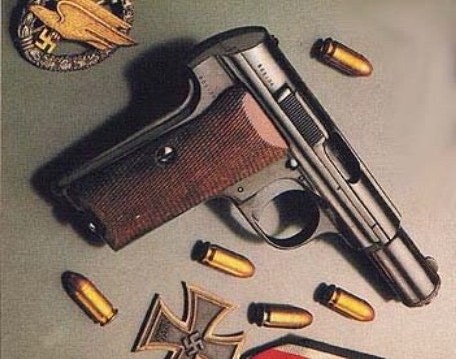

На выставке HIT Show 2015 в Виченце дистрибьютор Bignami предоставил выборо...

Читать Полностью

Многие Европейские водоемы населены красноперкой. Она не встречается только...

Читать Полностью

К знакомству с этим спортивным снарядом я долго готовился. Морально готовил...

Читать Полностью

У каждого мужчины в жизни случаются какие-то даты - дни рождения и юбилеи, ...

Читать Полностью

Основным оружием летчика, в том числе и немецкого, являются пушки, пулеметы...

Читать Полностью| Ножевая тема [230] |

| Туризм [205] |

| Альпинизм [120] |

| Охота [152] |

| Рыбалка [190] |

| Оружие [174] |

| Жизнь в дороге [187] |

| National Geographic [235] |

| Discovery [112] |

| Оптика [180] |

| Спортинг [96] |

Воблеры давно уже обосновались в арсенале, как опытных спиннингистов, так и постигающих азы новичков. Но выбор данной искусственной приманки не т...

Читать Полностью

От настоящей рыбалки могут получить удовольствие даже те люди, которые никогда ничем подобным не увлекались. Главное, сразу определиться, как вы ...

Читать Полностью

Мир высокоточной стрельбы открылся мне в июле 2006-го, когда я в качестве корректировщика присутствовал на Первом всеукраинском турнире по вармин...

Читать Полностью

2 стакана семян подсолнуха или конопли обжарить на сковороде (следить за тем что бы не пережарить – почерневшее семя горчит и для привады не годи...

Читать Полностью