Винт плюс крыло

Рассказать друзьямLive-Spinelli Discovery 714 0 0.0 Идея летательного аппарата, совмещающего достоинства самолетов и вертолетов, давно будоражит умы авиаконструкторов. С середины ХХ века были получены тысячи патентов, разработаны сотни революционных технических решений, построены десятки прототипов. Но в серию пошли пока только единицы.

Ольга ЖЕЛЕЗНЯКОВА

Самолет — самый быстрый вид транспорта для перевозки людей и грузов, а также для выполнения ряда специфических задач, в основном военного характера. Принцип движения самолета основан на законе Бернулли, гласящем, что чем выше скорость потока жидкости или газа, тем ниже его давление. Таким образом, для создания подъемной силы достаточно обеспечить разность между скоростями потоков воздуха сверху и снизу летательного аппарата.

Это достигается за счет особой формы крыла, выпуклой сверху. Воздух, огибая крыло, разделяется на два потока, причем верхний оказывается быстрее, так как при движении вдоль выпуклой верхней части ему приходится пройти больший путь по сравнению с нижним потоком за одно и то же время. За счет этого создается разница в давлениях и, как следствие, — подъемная сила.

Если не касаться сложных выкладок из аэродинамики, подъемная сила в общем случае зависит от двух параметров — площади крыла и скорости летательного аппарата. Увеличение площади крыла позволяет уменьшить взлетную скорость — этот принцип используется в бипланах и трипланах, имеющих, соответственно, две или три расположенные друг над другом несущие плоскости. При этом подъемная сила, конечно, возрастает, но одновременно с этим увеличиваются вес и лобовое сопротивление воздуха, а значит, высоких скоростей от таких самолетов ждать не приходится.

Давление, создаваемое потоком газа, пропорционально квадрату его скорости. Поэтому чем выше скорость летательного аппарата, тем большая создается разница в давлениях и большая подъемная сила. Однако высокая скорость требует для взлета и посадки длинного разбега и специально подготовленной площадки, что мы можем видеть на современных аэродромах — сотни тысяч квадратных метров бетонированных полос и рулежных дорожек, на строительство и содержание которых расходуются огромные средства.

ЛЕГКИЙ НА ПОДЪЕМ

Вертолет, в отличие от самолета, может вертикально взлетать и садиться, зависать в воздухе, летать боком и даже хвостом вперед. Высокая маневренность в сочетании с неприхотливостью к посадочной площадке обеспечила этим машинам широкий спектр применения, от строительно-монтажных работ до выполнения спасательных и военных операций.

Однако у вертолетов есть свои недостатки. Во-первых, сравнительно невысокая крейсерская скорость. Даже у самых «суровых» ударных вертолетов она не превышает 300 километров в час. Рекорд скорости среди серийных вертолетов в 1986 году поставил британский Westland Lynx, разогнавшийся до 401 километра в час. Впрочем, слово «серийный» в данном случае не совсем уместно. Для рекорда мощность двигателей базовой модели была увеличена на 40%, также применялись специальные лопасти несущего винта. Обычный же Westland Lynx летает со скоростью 260 километров в час.

Причина «медлительности» кроется в самом принципе действия вертолета. Несущий винт состоит из лопастей, сходных по форме профиля с крылом самолета, они и создают подъемную силу. Пока вертолет висит в воздухе неподвижно — все хорошо. Однако при движении вперед получается, что скорость наступающей лопасти (движущейся в ту же сторону, что и вертолет) выше, чем у отступающей. Это естественно, ведь скорость лопасти в момент прохода от хвоста к кабине складывается со скоростью вертолета, а при обратном движении скорости вычитаются. Соответственно, на правой и левой половинах винта создается разная подъемная сила.

Компенсировать эту разницу помогает автомат перекоса, позволяющий изменять угол наклона лопасти в зависимости от положения относительно корпуса машины. За счет этого подъемная сила наступающей лопасти уменьшается, а отступающей — увеличивается. Тем не менее существует предельная скорость, при которой компенсация перестает работать, вследствие чего резко уменьшается подъемная сила, создаваемая отступающей лопастью, — машину начинает резко раскачивать, и полет становится неуправляемым.

Увеличить предельную скорость можно, повысив частоту вращения винта. Однако она, в свою очередь, ограничена скоростью наступающей лопасти, которая в предельных режимах преодолевает звуковой барьер. Из-за этого в винте возникают сильные вибрации, грозящие разрушением лопастей. Получается, что на предельных скоростях вертолет балансирует между сваливанием и разрушением прямо в полете.

ВВЕРХ И ВПЕРЕД

Машины, сочетающие вертикальный взлет и поддержание подъемной силы за счет высокой линейной скорости, появились даже раньше вертолетов. Первым успешным аппаратом такого типа стал автожир, изобретенный в 1919 году испанским инженером Хуаном де ла Сиерва. Странноватое название образовано от двух греческих слов, которые можно перевести как «сам вращаюсь». Идея была одновременно проста и революционна: линейная скорость создается пропеллером, подъемная — большим винтом над фюзеляжем. Автожир разгоняется с помощью тягового пропеллера, а несущий винт раскручивается за счет набегающего воздушного потока, что позволяет аппарату взлетать после очень короткого разбега.

Плюсов у конструкции обнаружилось множество. Во-первых, уменьшенный вес и повышенная маневренность. Во-вторых, автожир оказался безопаснее самолетов — благодаря постоянно действующему режиму авторотации. Если в летательном аппарате отказывает двигатель, он должен сохранять режим полета, при котором создается подъемная сила. Для самолетов это планирование, линейное движение с определенной скоростью. Активное маневрирование во время планирования чревато срывом, а для успешного приземления требуется посадочная площадка, ровная и протяженная. В автожире подъемная сила создается за счет раскручивания несущего винта потоком воздуха — винт может раскручиваться как от линейного движения, так и в режиме падения. В-третьих, несмотря на то что автожиру для полета требуются тяговый пропеллер и разгон, он способен взлетать и вертикально.

Для этого устанавливается нулевой шаг лопастей, при котором не создается подъемная сила. После того как ротор раскручен до требуемой частоты вращения, угол наклона лопастей переключается в рабочий режим и автожир совершает вертикальный «подскок», затем мощность двигателя передается на тяговый пропеллер и аппарат начинает линейное движение уже в воздухе.

Однако при всех своих преимуществах автожир (сегодня его также называют гироплан) — сверхлегкий летательный аппарат, не способный ни на высокие скорости, ни на перевозку значительных грузов. Его удел — малая авиация. Надежность, экономичность, маневренность и относительно невысокая цена, сравнимая с седаном среднего класса, сделали этот тип летательных аппаратов популярным у полиции и пожарных служб, которые с помощью автожиров патрулируют территорию. Пользуются ими и простые граждане — те, кто хочет летать, но не может позволить себе покупку легкого вертолета или самолета, делают свой выбор в пользу автожира.

Недавно британский летчик Норман Сёрплас совершил кругосветный перелет на автожире Rotorsport UK MT-03, преодолев более 43 тысяч километров.

ОТ ВИНТОКРЫЛА К КОНВЕРТОПЛАНУ

Принципы, положенные в основу автожира, послужили и для разработки нового вида летательных аппаратов — винтокрылов. Основной идеей была совместная работа приводного несущего винта вертолетного типа и тяговых пропеллеров. При этом машина сохраняла все преимущества вертолета на малых скоростях, плюс на крейсерской скорости несущий винт разгружался, работая в режиме, близком к авторотации.

Большинство таких конструкций дополнялись небольшими крыльями самолетного типа. Компенсация реактивного момента от несущего винта обеспечивалась тремя способами: разной скоростью вращения пары тяговых пропеллеров, расположенных на крыльях, как в британском Fairey Rotodyne; с помощью дополнительного хвостового пропеллера, как во многих вертолетах или в американском ударном винтокрыле Lockheed AH-56 Cheyenne; использованием двух несущих винтов, вращающихся в противоположных направлениях, как в советском винтокрыле Ка-22.

В 60-е годы эти аппараты поставили ряд рекордов скорости и грузоподъемности среди винтокрылых машин. Однако ни один винтокрыл не пошел дальше опытной серии. Машины оказались гораздо сложнее в управлении, чем предполагалось. Выяснилось, что небольшие самолетные крылья, имевшиеся почти у всех конструкций, «съедают» значительную часть подъемной силы: создаваемый несущим винтом поток воздуха «прибивает» аппарат к земле. Не меньше проблем вызывало и смешение воздушных потоков от тяговых пропеллеров и несущих винтов в момент перехода к крейсерской скорости.

Самым радикальным способом совместить вертолет и самолет стала концепция конвертоплана (от англ. convert — преобразовывать), который поднимается в воздух как вертолет, после чего несущий винт или винты поворачиваются, превращаясь в тяговые пропеллеры. Такие машины разрабатывались в 30-е годы в СССР и Германии, однако дальше проектов и масштабных макетов дело не пошло.

В 50-е годы проектом занялись в США. Американские конструкторы построили в 1955 году летательный аппарат Bell XV-3. Двигатель, установленный в фюзеляже, передавал крутящий момент на два винта, расположенные на концах крыльев. Аппарат мог выполнять вертикальный взлет и зависание. Для перехода в самолетный режим винты постепенно поворачивались, пока их плоскость не становилась перпендикулярна крыльям, и одновременно набиралась скорость.

Конструкторы столкнулись со множеством проблем, начиная от подбора оптимального диаметра винтов (ведь для взлета лучше всего большие винты, а для горизонтального полета — маленькие) и заканчивая созданием системы управления, пригодной как для вертолетного, так и для самолетного режима.

Всего было построено два экземпляра Bell XV-3. Первый разбился в 1956 году, когда летчик-испытатель потерял сознание из-за сильнейшей вибрации в кабине, возникшей во время разворота винтов в самолетный режим. Второй испытывали почти десять лет, а сегодня он выставлен в Национальном музее ВВС США в Дейтоне, штат Огайо.

Американцы не бросили конвертопланы, продолжив разработки с опорой на полученный опыт. Были опробованы модели с поворотными крыльями (тилтвинг), с поворотными винтами (тилтротор) и с винтами в кольцевых обтекателях. Испытания сопровождались авариями, все новые и новые модели занимали свое место в музеях авиационной истории. Наконец, в 2005 году на вооружение американской армии был принят Bell Boeing V-22 Osprey. Он стал первым серийно выпускающимся конвертопланом.

Разработка машины началась еще в 1980-х годах, проект не раз подвергался критике со стороны прессы и правительства за ненадежность и дороговизну, дважды ему отказывали в финансировании. Позднее уже готовая машина долгое время оставалась невостребованной, считаясь слишком дорогой и сложной в эксплуатации (японцы даже не давали США разрешения на присутствие конвертоплана на американской военной базе на Окинаве).

Однако, несмотря на все мытарства, V-22 Osprey занял свою нишу в авиации. Обладая маневренностью вертолета, аппарат может летать со скоростью 500 километров в час, что делает его незаменимым для быстрой переброски грузов и войск в труднодоступные регионы, а также для проведения спасательных и разведывательных операций. В конце концов, вертолеты тоже когда-то считались дорогими и слишком сложными. Ушло 50 лет на то, чтобы «бесполезные» и опасные летательные аппараты превратились в грозное оружие и незаменимый вид транспорта. Вероятно, дальнейшее развитие конвертопланов тоже когда-нибудь изменит привычный нам мир авиации. Ключевых слов нет... Рассказать друзьям

| Всего комментариев: 0 | |

Читайте также

“Понижение давления, давая большую свободу передвижения рыбе, способствует ...

Читать Полностью

Летние блёсны.

Колеблющаяся блесна — это металлическая пластин...

В охотничьем деле очень важно, чтобы собака не боялась звука выстрелов, но ...

Читать Полностью

Соколиная охота — разновидность охоты с использованием приручённых хищных п...

Читать Полностью

Балисо́нг (таг. balisong), стальная бабочка, нож-бабочка, — складной нож с ...

Читать Полностью

Рыба-великан, самый крупный пресноводный хищник. В истории рыболовства на В...

Читать Полностью| Ножевая тема [230] |

| Туризм [205] |

| Альпинизм [120] |

| Охота [152] |

| Рыбалка [190] |

| Оружие [174] |

| Жизнь в дороге [187] |

| National Geographic [235] |

| Discovery [112] |

| Оптика [180] |

| Спортинг [96] |

Вин Чун по линии мастера Йуен Чай Вана (Нгуэн Тэ Конга)

Парные тесаки батчамдоу - оружие мало известное вне стиля Вин Чун. Строго говоря, ...

Стресс неотъемлемая часть нашей жизни. Этого не избежать; мы все нет-нет, да впадаем в нервозное состояние. Хуже всего тем, кто испытывает стресс...

Читать Полностью

орлица обыкновенная – вид перелётных птиц, относящихся к отряду голубеобразных, является важным охотничьим видом птиц в южных регионах Украины. О...

Читать Полностью

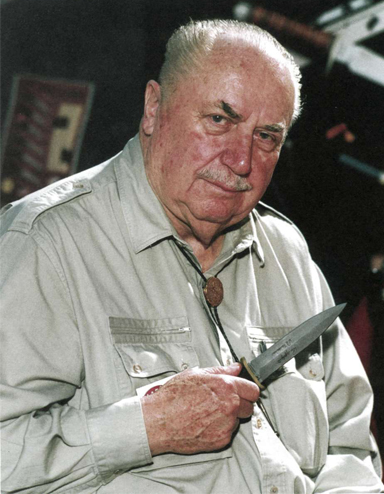

Одним из самых выдающихся мастеров в области конструирования и изготовления тактических боевых ножей, несомненно, является полковник Рекс Эпплгей...

Читать Полностью