Остров русов

Рассказать друзьямLive-Spinelli Discovery 542 0 0.0 862 год — именно с него начинается отсчет отечественной истории. Эта дата, высеченная кириллической цифирью — буквами «зело», «твердо» и «он», дающими в сумме 6370, если считать от сотворения мира, — красуется на щите Рюрика на новгородском памятнике «Тысячелетие России». Но призвание Рюрика не слишком годится на роль краеугольного камня национальной идентичности: этот эпизод, нешуточные идеологические баталии вокруг которого развернулись еще в XVIII столетии, по-прежнему остается одним из самых непонятных в истории нашей страны.

Веселина ДАШИЧ

«Откуда есть пошла Русская земля, кто в ней начал первее княжить и откуда Русская земля стала есть» — этими вопросами, правда в форме утверждения, задался еще в начале XII века составитель первого русского летописного свода, «Повести временных лет», монах Киево-Печерской лавры Нестор (или один из двух его безымянных соавторов). И вынес эту фразу в заголовок своего сочинения, чтобы далее, на многих листах уставного письма, поведать об этом. Но вопросы за девять столетий так и не получили однозначных ответов.

Чтобы представить себе мир лета 6370-го глазами Рюрика — или тех, кто призвал его на княжение в далекую восточную землю, мы вынуждены продираться сквозь темную толщу веков, выуживать скудные факты в мутной воде немногочисленных источников. И непрестанно очищать свой путь от идеологических капканов, коих было расставлено немало — с тех самых пор, как Михаил Ломоносов начал спор с родоначальниками «норманнской теории» Миллером, Байером и Шлёцером, немецкими историками на русской службе. Впрочем, тем увлекательнее кажется это предприятие.

ПОТОМКИ АНТОВ

Пытаясь проследить свою генеалогию в глубь веков, мы привычно ассоциируем себя со славянами. Дату их появления на карте будущей Европы не может установить ни история, ни археология — единственную версию предлагает лингвистика, предполагающая, что бесписьменный общий праславянский язык выделился из праиндоевропейского не раньше II тысячелетия до н. э. Впрочем, ряд лингвистов сдвигает эту дату в эпохи более поздние — вплоть до начала нашей эры.

Остававшиеся до поры в тени своих соседей, с началом Великого переселения народов славяне активно осваиваются на территориях, ставших нашей страной, — ассимилируя исконных обитателей, финно-угров и балтов. Их следы отчетливо читаются в геноме современных славян, исключая южных.

Несколько веков славяне оставались практически «безмолвными» — вплоть до конца I тысячелетия, до начала деятельности Кирилла и Мефодия, которых последующая историческая традиция, неравнодушная ко всему, к чему можно приложить эпитет «просветительский», превратила в абстрактных супергероев истории. Славянские памятники, появившиеся после того, как этот святой дуэт научил славян писать, доносят до нас некоторые сведения о жизни славянских обществ в предшествующие столетия. Сведения отрывочные, в виде фрагментов и пересказов, — воспоминания культуры о самой себе. Их часто называют легендарными, и это определение заранее снижает их ценность в наших глазах. Однако это прошлое, еще раз преломленное прошлым, являет нам напряженную работу мысли тех, кто его пересказывает, — а значит, не стоит игнорировать его. Помочь в интерпретации этих сведений могут археологические находки и голоса соседей былых поколений славян.

Впервые о славянах заговорили античные авторы — попавшие в их поле зрения славянские общности Причерноморья «отодвинули» на север края античной ойкумены, потеснив помещенные туда римским и греческим воображением вымышленные народы. Плиний Старший, Тацит, Птолемей и анонимные составители «Пейтингеровой таблицы» — римской географической карты, дошедшей до нас в копии, сделанной неизвестным эльзасским монахом из Кольмара, — повествуют об антах и венедах, племенах, обитающих где-то в скифском мире. Их и считали чаще всего скифами, а Тацит в «Германии» колебался, назвать ли их сарматами или германцами. Чистоплотный историк-римлянин сообщал, что, «как сарматы, они обезображивают себя родственными браками», сбиваются в «разбойничьи шайки» — и при этом «живут в грязи» и «имеют преимущество в быстроте и тренированности пехоты», как и германцы. Словом, варвары, что с них взять.

Повествование об антах спустя несколько веков продолжает Иордан, один из первых историков-европейцев, живший в VI веке гот, — и первым употребляет название «славяне». В его труде «О происхождении и деяниях гетов» говорится: «Склавены живут вплоть до Данастра и на севере Висклы; болота и леса заменяют им города. Анты же, самые могущественные из них, там, где Понтийское море делает дугу, простираются от Данастра вплоть до Данапра». В этом отрывке из «Гетики» славяне впервые помещаются в систему знакомых нам географических координат: Днестр, Висла, Днепр, Черное море.

Сведения древних рукописей часто похожи на анекдоты. Мы можем увидеть, например, как славяне поджидают врага, сидя в реке и дыша через тростинку, выставленную на поверхность, — об этом написал современник Иордана, грек, скрывающийся под именем Псевдо-Маврикий. Но как это поможет нам разобраться, против кого эти хитрые люди вели войну? Откуда они пришли? Что составляло их быт? Ответы на эти вопросы добываются археологами из земли.

Археологических культур V–VIII веков, которые ученые однозначно считают славянскими, немало — но большинство из них найдено в районах гораздо более западных, чем нынешняя Россия. Висла, Буг, Днестр, а то и Одер — вот первая страница их географии. На будущей российской территории к этому времени успели обосноваться лишь две славянские общности — носители колочинской материальной культуры и культуры псковских длинных курганов. Остальное пространство Центральной и Северо-Западной России пока еще было занято балтами — от ятвягов до летто-литовцев — и многочисленными финно-уграми — мещерой, муромой, мордвой, эстами и ливами.

Колочинцы, заселившие в начале IV века территории современных Брянской и Курской областей, пришли туда из окрестностей будущего Киева. Эти люди предстают перед нами спокойными и аскетичными. Их еще не слишком умелая керамика ручной лепки не украшалась никакими узорами, но при этом была разнообразна: от горшков и сосудов для хранения пищи до сковород, — это говорит о том, что колочинцы знали различные рецепты приготовления пищи, как растительной, так и мясной. Наслаждались гастрономическими изысками варварского мира они не спеша, не опасаясь врагов — во всяком случае, свои селища они не укрепляли, покидать насиженные места не собирались, вели оседлый образ жизни. Об этом говорит тот факт, что колочинцы хоронили своих мертвецов неподалеку от мест, где жили, кремируя останки и помещая их в погребальные урны, — скорее всего, они уже успели опытным путем познать эпидемиологическую опасность ингумации, то есть трупоположения.

К VIII столетию эти племена продвинулись еще дальше на восток и в это время совершили технологическую революцию. Они стали сооружать глинобитные печи в своих землянках, освоили рало — примитивный предок плуга, начали распахивать благодатные черноземные поля и собирать урожаи проса, ржи, гороха и пшеницы. К началу исторической эпохи, к приходу Рюрика, именно они превратились в летописных северян — обитавших к северо-востоку от Киева, в котором сидел описавший их монах-хронист.

Современники колочинцев, жившие по берегам Псковского и Чудского озер, реки Великой, Мсты, Ловати и даже в верховьях Волги, прошли еще дальше по пути цивилизации. Суровый климат и бедные почвы заставляли этих людей быть изобретательными в земледелии и охоте. А длинные курганы, давшие название их культуре, они научились насыпать еще в V веке. Это были своего рода семейные склепы, посещаемые и почитаемые живыми, — иначе зачем им вообще были нужны курганы? В них вместе с сожженным прахом помещали имущество покойного — скарб бедный и невзрачный. Сюда, на самый край тогдашнего мира, не доходили пути престижного импорта, а потому в курганах не найти золота или ценных камней — однако сказать, что эти люди жили в полной культурной изоляции, нельзя. Скорее всего, сам курганный обряд они позаимствовали. Возможно, даже у предков скандинавов — так же, как еще одни строители длинных курганов, в древности населявшие Смоленщину.

К эпохе Рюрика эти протосмоляне и протопсковичи сложили общность кривичей. Однако самого Рюрика призвали не они — а ильменские словене, которые, хоть и были славянами, свои культурные особенности предпочитали заимствовать у других соседей — балтов и угров.

Считается, что словене были умелыми землепашцами, вели международную торговлю с прочими обитателями Балтики — Готланда, Швеции, острова Рюген, строили и захватывали крепости — например, Любшанскую, когда-то сооруженную финнами из каменных валунов и добытую словенами в бою около 700 года. Их общество знало властную иерархию и распри вождей, и, возможно, именно в попытке найти нейтральную кандидатуру в споре за верховную власть и был приглашен Рюрик — человек, изменивший ход русской истории.

ИМПОРТ ВЛАСТИ

Фигура этого князя немало занимала последующие поколения. Киевский монах Нестор, Михаил Ломоносов, Николай Карамзин — все они, выполняя определенный политический заказ, отождествляли Рюрика с началом русской государственности. Однако в свете того, что знает наше время об этой далекой эпохе, о жизни на территории Новгородчины и об устройстве соседских обществ, ситуация представляется довольно странной. Получается, что посланец одного народа, не знавшего государства, пришел к другому народу, тоже не перешедшему к государственному строительству, чтобы принести государственную власть. Похоже, все-таки придется отказаться от привычных представлений — и внимательно вчитаться в немногочисленные источники.

Как бы то ни было, чтобы додуматься пригласить на княжение управленца-наемника, народ, призвавший Рюрика, должен был обладать определенным уровнем развития и политического мышления. Арабские географы, в ту эпоху начавшие активно исследовать известный им мир и налаживать сеть международной торговли, рассказывают минимум о трех славянских центрах, похожих на крупные города, — причем в один из них был запрещен въезд чужеземцам. В экзотических и по-восточному певучих словах арабских и византийских источников — аль-Куяба, Мелениски — угадываются привычные Киев и Смоленск. Арабы отмечают воинственный характер местных жителей — очевидно, те были готовы вести войны с серьезным противником. Таким как шведы, которые еще до эпохи викингов начали контролировать прибалтийскую торговлю пушниной и облагать ее налогом — данью «по беле и веревице». С начавшейся в IX столетии эпохи викингов шведы вошли в зенит средневековой военной мощи, и, возможно, Рюрик, другой скандинав, был призван для противостояния именно им.

В исламских источниках появляется и загадочный «остров русов». Земля, покрытая лесами и болотами, «нездоровый остров», до того сырой, что «стоит человеку ступить ногой на землю, как последняя трясется из-за обилия в ней влаги». Здесь оказывают почет гостям — и хорошо относятся к рабам, заботясь об их пропитании и одежде. Впервые об «острове» и его обитателях поведал миру в начале X столетия Ибн Русте — почтенный ученый муж из иранского Исфахана. Именно из его энциклопедии древней жизни «Дорогие ценности» рассказ о русах разошелся по иранским и арабским книгам. Но кого, собственно, он имел в виду?

Несмотря на то что «русы» и «Россия» — птенцы одного словообразовательного гнезда, не стоит спешить провозглашать «островитян» своими предками. Давайте присмотримся к их географии и привычкам. Ибн Русте удивляется: эти странные люди не имеют ни деревень, ни пашен — а свой хлеб покупают в чужих землях, добывая средства продажей пушнины и рабов. На поясе у них звенит мешочек с мелочью, и они всегда готовы совершить сделку. Ездить верхом они не умеют, а к врагам подплывают на кораблях — и на них же увозят военную добычу, чтобы выгодно продать ее в Хазарии, Волжской Булгарии или Византии. А от прочего мира их землю — размахом всего-то в три дня пути — отделяет озеро, или море, как уточняет другой персидский автор, Гаридзи. Что-то на наших предков-славян эти люди не слишком похожи — зато в них без труда можно узнать все тех же воинственных викингов.

Так что, скорее всего, слово «русь» привезли в земли, прославившиеся в веках под этим названием, вездесущие соплеменники Рюрика.

Впрочем, национальность самого Рюрика — одна из самых больших загадок во всем этом сюжете. Самая достоверная версия отождествляет летописного варяга с датчанином Рёриком Ютландским. Сопоставление выглядит логичным: датские викинги были противниками шведских. Если это верно, то Рюрик прибыл в земли северной Руси уже довольно пожилым человеком — до того он 40 лет, с перерывами, был ленником франкского короля и владел Фрисландским леном, то есть землей, подаренной ему королем в обмен на верность. То защищая интересы своего феодала, то вступая с ним в конфликт, Рюрик несколько раз принимал христианство, а затем снова возвращался в язычество. Язычником он прибыл и на Русь.

Рюрик и его дружина были не единственными появившимися на Руси скандинавами — и, как видно, далеко не первыми. Хотя бы потому, что и западные, и византийские, и арабские источники в начале IX века в один голос утверждают: народ «рос» или «рус» — скандинавский по происхождению. Не вдаваясь в многолетние запутанные споры об истоках столь дорогого русскому сердцу названия из четырех букв, приходится констатировать: скандинавский элемент на Руси в момент прибытия Рюрика был уже очень заметен. Об этом красноречиво говорят данные археологии — огромная масса сохранившихся в русской почве скандинавских вещей, широко распространенный варяжский погребальный обряд. Да и описания современников-чужеземцев свидетельствуют о том же. Арабский географ Ибн Фадлан, участник торгового посольства, встретился с русами на нейтральной территории, в Волжской Булгарии. Его взору предстали люди, бывшие купцами — но одновременно занятые и военными кампаниями. Их облик дополняли «франкские» мечи, сделанные в Западной Европе, — самое уважаемое оружие этой эпохи.

Словам Ибн Фадлана вторит археологический материал: в XX столетии в российской земле было обнаружено некоторое количество европейского оружия. Был найден и узнаваемый каролингский меч, украшенный лаконичной надписью «Людота коваль». Однако, несмотря на надпись, сделан меч был все-таки в Европе — а кузнец по имени Людота его ремонтировал.

Знатные люди с севера встретились Ибн Фадлану при печальных обстоятельствах — в Булгарии они хоронили одного из участников своей делегации, умершего в дороге. И делали это по варяжскому обычаю. Вообще, если верить описанию знаменитого араба, в их облике угадываются и финно-угорские, и славянские черты — но скандинавские повадки доминируют.

Впрочем, говорить о том, что новгородские словене однажды дружно мимикрировали под скандинавов, было бы чересчур смело — и совершенно неверно. По всей видимости, скандинавской по облику была лишь элита этого общества. Ее главу источники называют то «каганом», примешивая сюда какой-то элемент хазарского мироощущения, то князем — «маликом» по-арабски или «архонтом» по-гречески. И он, и неотлучно сопровождающее его дружинное окружение представляются нам язычниками. Причем язычество этих людей не имело отношения к традиционным верованиям славян и финно-угров, на чьих территориях они обосновались. Судя по данным археологии, князь и дружина превыше всех богов почитали Тора — вооруженного волшебным молотом-мьёльниром молодого бога сражений и гроз — так же, как их собственно скандинавские «коллеги».

Привычно считается, что русские «сливки общества» поголовно были язычниками — вплоть до знаменитой реформы князя Владимира 988 года, а единственным познавшим Христа исключением была княгиня Ольга, принявшая православие из рук греческих иерархов во время своей поездки в Царьград. Однако эта стройная картина не выдерживает столкновения с открывающейся на страницах источников реальностью. Известия о походе русов на Константинополь в 860 году содержат, помимо описания перипетий военной кампании, еще одно любопытное обстоятельство. Сообщается, что после заключения мира константинопольский патриарх Фотий крестил часть русов и их главу-архонта. Неизвестно, кто был этот князь — тот, кого последующие века назвали Гостомыслом. Легенды утверждают, что под этим именем скрывался человек, доживший до глубокой старости и отличавшийся величайшей мудростью, — возможно, политическая дальновидность и навела его на мысль принять православное крещение.

ГОРОД И ГОСУДАРСТВО

Очевидно, прибыв в место своего исторического назначения, Рюрик застал довольно динамично развивающееся общество. Однако делать ровесниками Рюрика и русскую государственность все же не стоит. До рождения государственной власти оставался еще как минимум век. Элита, занятая традиционными для верхушек варварских обществ войной и торговлей, постепенно начинает подчинение местного населения и сбор дани — то есть выстраивает определенную экономическую вертикаль, а властная вертикаль будет формироваться несколько позже. Вождь-князь выделяется из своего окружения по принципу «первого среди равных» — такое положение вещей сохраняется даже в середине X столетия, об этом свидетельствует русско-византийский договор 944 года.

Итак, Рюрик появляется на Руси в декорациях догосударственной формации — и именно это серьезно затрудняет определение места его прибытия. Согласно «Повести временных лет», он сел княжить в Новгороде — но в этом городе археологам так и не удалось обнаружить слоев, относящихся к IX столетию. Зато такие слои — и довольно мощные, свидетельствующие о напряженном кипении древней жизни — найдены в укрепленных поселениях возле Новгорода: в Старой Ладоге и на Рюриковом городище. Ладога с Новгородом традиционно конфликтовала, да и в летописных анналах значится под собственным именем, а вот с Рюриковым городищем совсем другая история. Свое имя, в честь того самого Рюрика, оно получило много позднее, на основании больше легенд, чем реальных изысканий, однако, похоже, это тот случай, когда легенды говорят правду.

Люди обосновались здесь в VII веке — и сразу же занялись торговлей, о чем свидетельствует относящийся к этому столетию клад серебряных монет. Раньше многих пережив период расцвета, поселение стало затухать — и практически исчезло уже к рубежу IX–X веков. И в это же время, прямо по соседству, появляется и набирает силу другое поселение — тот Новгород, что дожил до наших дней. Сюда массово переместилось население прежнего городища — именно это и заставило летописца спустя два с половиной столетия поместить Рюрика в Новгород.

Похожая история произошла и с еще одним древнейшим русским городом — Смоленском. Культурный слой современного «города-феникса» не старше XI столетия, однако летописец говорит о нем как о существующем уже в IX веке. Одна из версий говорит, что древнейший Смоленск, те самые греческие Мелениски, находился прежде в десятке километров ниже по течению Днепра, на Гнёздовском городище, а потом переместился на север. То ли из-за затухания проходившего здесь торгового пути «из варяг в греки», то ли из-за того, что изменилось русло реки, о чем свидетельствуют новейшие геоморфологические исследования. А может быть, обе причины верны.

Почему переехал Новгород, еще более непонятно — историкам еще предстоит найти отгадку. Эта дилемма, как и все, что связано с Рюриком и его появлением на Руси, ставит нас перед необходимостью отказаться от привычного языка истории и не пытаться навязывать свои представления людям далекого прошлого. Уже летописец XII столетия, для которого организующая роль центральной власти была очевидной, представил Рюрика как человека, заложившего первый камень в фундамент будущего государства по имени Русь. Дальнейшая традиция укрепила его объяснение, не прояснив ничего, а лишь запутав. События 862 года еще дождутся своих интерпретаторов — как дожидаются исследователей притаившиеся в земле монеты и сердоликовые бусины той далекой эпохи, которые не меняются сами — но меняется отношение к ним и мышление тех, чьи руки передают их друг другу. Ключевых слов нет... Рассказать друзьям

| Всего комментариев: 0 | |

Читайте также

«Каледонией» древние римляне называли страну, расположенную на территории с...

Читать Полностью

Кажется, уже всё сказано о биении рулевого колеса. Разобрали по винтикам и ...

Читать Полностью

Вам наверное неоднократно приходилось ездить по междугородным трассам или а...

Читать Полностью

К ножам общего назначения со статичным клинком относятся модели, не предусм...

Читать Полностью

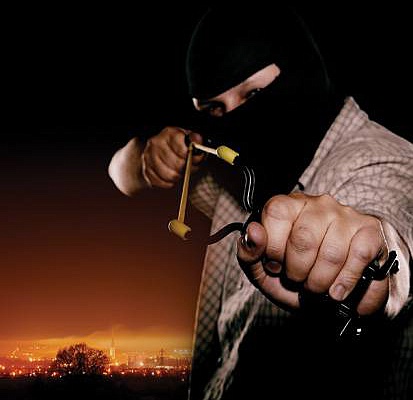

В английском языке слово Slingshot обозначает два вида оружия: одно из самы...

Читать Полностью

Пришло долгожданное лето, вода манит и зовет, и верная байдарка наконец-то ...

Читать Полностью| Ножевая тема [230] |

| Туризм [205] |

| Альпинизм [120] |

| Охота [152] |

| Рыбалка [190] |

| Оружие [174] |

| Жизнь в дороге [187] |

| National Geographic [235] |

| Discovery [112] |

| Оптика [180] |

| Спортинг [96] |

Название этих прицелов достаточно необычно для нашего слуха и их называют по-разному: колиматорными прицелами, каллиматорными прицелами, даже кал...

Читать Полностью

Активный вид спорта (каким, без сомнения, является сплав на байдарке) - это всегда некий вызов стихии, и ярое стремление доказать себе и окружающ...

Читать Полностью

Квадроцикл – быстрая, легкая, проходимая и очень маневренная машина. Поэтому для безопасного передвижения на ней, необходимо обладать некоторыми ...

Читать Полностью

Этот вид охоты на гусей вследствие необычной обстановки ночной охоты истинному любителю природы и охотнику доставляет немало чудесных минут. По п...

Читать Полностью