Промысловая охота

Рассказать друзьямLive-Spinelli Охота 1012 0 0.0 Промысловая охота

Наибольшей ценностью является пушнина, как один из главных экспортных товаров. Главные экспортные виды: шкурки соболя, белки, бобра и куницы.

До XV века большая часть пушнины добывалась в западной части страны. Бобры и куницы добывались большей частью в лесостепи и полосе широколиственных лесов, численность их здесь была высокой. Стоимость шкуры бобра в то время равнялась стоимости одной — двух рабочих лошадей или двух — четырех коров. Бобры добывались с помощью капканов и «бобровых псов». Стоимость такой собаки приравнивалась к стоимости коровы. При охоте на белку и куницу применялись другие специальные собаки — «узлайники» (лайки сегодня), которые ценились выше бобровых псов — до 4-х рабочих лошадей за собаку.

Большое значение в жизни людей на Руси имела охота на диких копытных — лося, благородного оленя, косулю, тура, зубра, сайгака, дикую лошадь. Мясо этих животных заготавливалось в Средние века и для нужд армии: перед походами проводились массовые охоты на крупных копытных с целью заготовки мяса. Отлавливались в большом количестве с помощью сетей и птицы вплоть до лебедей, в меньшей степени охотились на птиц с ловчими птицами. В те времена охота в Московии имела важное значение, бобры и выдры были здесь обычными животными до начала XVIII века По мере вырубки лесных площадей и смены древостоев создавались благоприятные условия для других животных — лося, зайца, лисицы, тетерева и др. Высокая численность лосей определяла важность лосиного промысла, добывали их преимущественно с помощью ловчих ям (других копытных тоже) в лесной и частично лесостепной зонах, вплоть до советского периода, когда применение такого способа добычи было запрещено. По сведениям очевидцев в Москву из Смоленщины в XVII веке шли обозы с битыми лосями. В XVII веке на Руси птичьи стрелки платили оброк в виде дичи (например, в год один стрелок должен был поставить «сто тетеревей, пятьдесят рябей, пятьдесят утят, десять гусей, четыре лебедя, четыре цапели, по 2 журавля»). Лучшие охотничьи угодья принадлежали князьям и крупным феодалам. Охота для населения в их имениях запрещалась, нарушение запрета строго каралось. В 1686 г. Петр I объявил указ о запрете охоты в окрестностях Москвы. В других угодьях население Руси имело возможность заниматься охотой, пчеловодством и рыболовством, чего не было в Западной Европе. Как обязательная повинность крестьян — привлечение их в качестве загонщиков при охоте князей на волков и медведей.

В восточных районах природные условия были другими, поэтому и охота носила иной характер. В Предуралье, например, было много куницы и мало бобра, поэтому ясак платили здесь куницами и медом. В Заволжье, Предуралье и лесостепи Зауралья было так много косули, что один крестьянин заготовлял до 1000 штук в год. Наибольший интерес представляли северо-восточные районы европейской части России, особенно Сибирь, как богатейшие охотничьи угодья, где были сосредоточены основные ресурсы белки и соболя. Однако эти районы долго не были освоены русскими, в основном потому, что до определенного времени экспорт русской пушнины в соседние страны имел ограниченные размеры и удовлетворялся за счет пушнины с европейской части страны.

Освоение этих угодий в целях торговли пушниной с западными странами было начато новгородцами в XI в, когда они быстро освоили угодья Печорского края, а в XIII в. и северо-восточное Зауралье (Югру). Сюда новгородцы ходили не только «лесовати» белку и соболя, но и собирать дань пушниной с местного населения или выменивать пушнину на железные изделия. С падением Новгорода в 1478 г. освоение этих районов русскими до XVI в. шло медленно. И только со 2-й половины XVI в., когда через Архангельск открылась торговля с Западом, а через Астрахань — со Средней Азией, возник неограниченный спрос на русскую пушнину, особенно на белку и соболя, открылась торговля русской пушниной на Лейпцигской ярмарке, скупщики пушнины быстро проникли на север и в Сибирь до Оби.

Высокие цены на пушнину ускорили завоевание Сибири и освоение богатейших охотничьих угодий на Востоке (поход Ермака, 1580 г.). С покоренных народов собиралась дань «со всякого человека по соболю». Стремление к пушным богатствам Сибири русских промышленников было столь велико, что в конце XVI в. они достигли среднего и нижнего течения Оби, а к концу первой половины XVII в. берегов Тихого океана. За соболем и белкой в Сибирь ходили артели «своеужиников» (шли на промысел со своим снаряжением) и ватаги «покручеников» (за счет предпринимателя «на хозяйских харчах»). С покручениками (до 30-40 человек в ватаге) промышленник заключал кабальную сделку на один-два и более лет, по которой первый должен был до 2/3 добытой пушнины сдать промышленнику (хозяину) Часто ватаги полностью или частично погибали по разным причинам.

Настойчивое преследование соболя с широким применением таких орудий лова как обмет, кулемы, капканы привело к истреблению его в ряде мест уже в начале XVIII в. Освоение охотугодий Сибири способствовало накоплению пушнины в казне и в начале XVII в. государство монополизировало торговлю наиболее дорогими ее видами: голубыми песцами, черно-бурыми лисицами. Дорожные заставы отбирали такую пушнину у промышленников, с выплатой за нее денег в казну поступала также пушнина в виде ясака с населения и подорожных сборов (десятиной платы), получаемых дорожными заставами. Таким образом, в кладовые государства поступало ежегодно до 200 тыс. соболей и до 10 тыс. черно-бурых лисиц. Накопление значительных запасов пушнины позволило государству торговать не только с западными странами и Средней Азией, но и начиная с 1689 г. и с Китаем. С последним торговля продолжалась 60 лет в пограничном городе Кяхте. После этого времени торговля пушниной с Китаем резко сокращается и заменяется сукном, товаром более дешевым.

С 1762 г. в связи с отменой государственной монополии на пушнину развивается торговля пушниной и внутри страны. Основными центрами такой торговли становятся знаменитые ярмарки — Колымская (г. Якутск), Ирбитская (г. Ирбит), Новгородская. Одновременно увеличивается экспорт пушнины в западные страны до 20-х гг. XIX в. пушнина занимала первое место в русском экспорте. С половины XIX в. главными покупателями нашей пушнины стали западные страны — Германия, Франция и Англия, где она поступала на мехообрабатывающие фабрики Лейпцига, Парижа и др. городов. В 1913 г. вывоз пушнины в эти страны составил 26 млн руб., из нее в Германию — 71 %, Англию — 7,5 %.

Но отмена государственной монополии на торговлю пушниной и допуск к скупке пушнины иностранцев привели и к отрицательным последствиям: ажиотажу между скупщиками, хищническому истреблению наиболее ценных зверей, ограблению местного населения (платили в 4-5 раз меньше, чем стоила шкурка на ярмарке), скупке невыходной пушнины и др. Добыча охотничьих животных (зверей и птиц) не ограничивалась ни способами, ни сроками. Птицы массами истреблялись в местах зимовок, тысячами уничтожались линные утки и гуси. Так за один раз сетями отловили около 2400 линных гусей. Широко практиковался сбор яиц (до 20 млн в год). Уничтожались гнезда птиц и во время палов. Все это вело к оскудению охотничьих угодий, к обнищанию отдельных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Хищническое уничтожение охотничьей фауны за последние 200—300 лет привело или к полному истреблению некоторых видов (зубр, дикая лошадь, стеллерова корова и др.) или к сохранению их только в труднодоступных отдаленных местах (снежный баран, барс и др.). Многие ценные виды находились на грани исчезновения (бобр, соболь, калан и др.), некоторые виды были почти истреблены (лось во многих местах). На сокращение численности многих животных повлияло не только их хищническое истребление, но и изменение угодий в отрицательную сторону за счет вырубания лесов, лесных пожаров, освоения лесов под сельское хозяйство, распашки целинных земель, увеличения плотности населения в ранее слабообжитых районах и др. Ключевых слов нет... Рассказать друзьям

| Всего комментариев: 0 | |

Читайте также

Познакомился я с балансиром лет пять назад, во время группового выезда на з...

Читать Полностью

Прошло всего пять лет с тех пор, как в апреле 2008 года компания Leupold&St...

Читать Полностью

Маятник — технический приём траверсирования в альпинизме (траверс (альпиниз...

Читать Полностью

Теоретически сегодня элитное охотничье оружие иностранного производства мож...

Читать Полностью

Важным моментом в подготовке к рыбалке является не только правильный выбор ...

Читать Полностью

Оптика избавляет стрелка от необходимости четко видеть три предмета, находя...

Читать Полностью| Ножевая тема [230] |

| Туризм [205] |

| Альпинизм [120] |

| Охота [152] |

| Рыбалка [190] |

| Оружие [174] |

| Жизнь в дороге [187] |

| National Geographic [235] |

| Discovery [112] |

| Оптика [180] |

| Спортинг [96] |

Начало XXI века не ознаменовалось в армиях мира появлением «бластеров», «скорчеров» и «гремучек», как предсказывали фантасты. Военные вошли в нов...

Читать Полностью

Как известно, на рыбалке нет мелочей. Уверен, что каждый рыбак на своем опыте убеждался в справедливости этого высказывания. Где, как не на рыбал...

Читать Полностью

Различные профили и формы сноуборда по-разному ведут себя на определенных трассах. Совершить резкий разворот на свежем снегу и при этом не упасть...

Читать Полностью

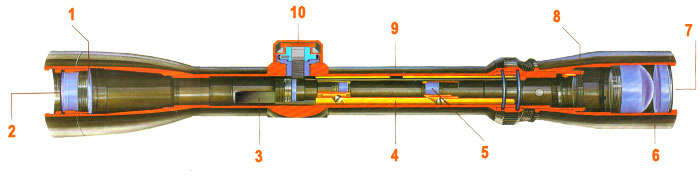

Устройство оптического прицела.

Объектив — система из двух (или более) линз. Чем больше диаметр объектива, тем больше он собирает света и ...